弔辞とは?意味・書き方・読み方をまとめてご紹介

公開日:2022年5月16日

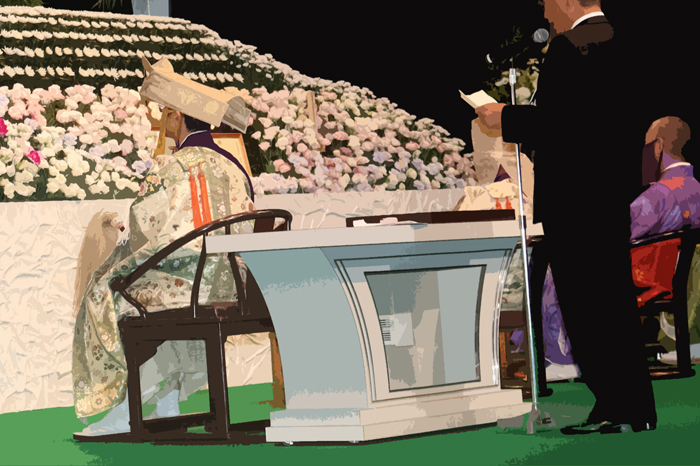

著名人のご葬儀やお別れ会などで弔辞が読まれているシーンをニュースなどで見たことがある方は多いでしょう。

通常の葬儀・告別式では、あまり弔辞を聞いたり読んだりする機会はありませんが、社葬や宗教色のない自由葬などでは、弔辞を依頼される可能性があります。

いざ弔辞を依頼された時の「何をどうしたらよいのだろう…」というお悩みに答えるため、本記事では弔辞の意味や、書き方・読み方についてご紹介します。

[@目次@]

弔辞とは?誰が読む?故人様へのお別れの言葉

「弔辞」は「ちょうじ」と読みます。

ちなみに、同音異義語の「弔事(ちょうじ)」は、人が亡くなること、それにまつわるご葬儀など全般を指す言葉です。

ここでは弔辞の意味と、一般的に誰が読むのかを説明します。

弔辞とは故人様へのお別れの言葉

弔辞とは、故人様に贈るお別れの言葉です。

故人様への最後のお手紙のようなもので、葬儀・告別式にて故人様と関係の深かった方が霊前で弔辞を読みます。

ちなみに、弔電とは弔いの気持ちを伝える電報のことです。

弔辞とは異なるものなので、混同しないようご注意ください。

故人様と関係の深かった方が読むもの

通常はご遺族が弔辞を読んで欲しい人へ依頼をします。

弔辞を誰が読むかについて決まりはなく、故人様と特に関係が深かった方に依頼するのが通例です。

プライベートまたは、仕事を通して親しかった方が読むケースが多いでしょう。

たとえば、親友、恩師と生徒の関係だった方、仕事で苦楽を共にした上司や部下、趣味を通して交友のあった方などです。

お孫さんがお手紙として読むこともあります。

弔辞を依頼されたら、特別な事情がない限り引き受けるのが礼儀です。

参列者が自ら「ぜひ弔辞を読ませてほしい」と申し出ることもできますが、時間や進行の都合などで必ずしも読めるとは限りません。

通常の葬儀・告別式で弔辞を読むことは、あまりありませんが、自由葬やお別れ会などであれば1~3名ほど、規模の大きい社葬などの場合は、5名程度になることもあります。

弔辞の書き方と注意点

続いては、弔辞の内容に関する考え方と書式・マナーについて具体的にご紹介します。

弔辞には、「こう書かなければならない」という決まりや定型はありません。

とはいえ、マナーとして気をつけたい点、弔辞の基本とされることを知っておくと安心です。

弔辞の基本とは?構成と盛り込むべき内容

はじめに内容の考え方についてご説明します。

弔辞の基本とされる構成は「出だし」「主題」「結び」です。

・出だし:故人様への呼びかけ、故人様の訃報に接した際の驚きや悲しみの言葉

・主題:故人様とのエピソード、故人様の人柄や功績、故人様に伝えたい約束や決意

・結び:ご遺族へお悔やみの言葉、故人様への最後の言葉

主題には故人様の人柄が伝わるエピソードや感謝の気持ちなど、最も伝えたいことを盛り込みましょう。

過度に感傷的な表現や個人的すぎる話題はなるべく避けたほうが良いとされています。

ご紹介した構成や内容はあくまで参考とお考えください。

故人様との関係を踏まえ、素直な気持ちを自分らしく綴っても良いのです。

弔辞の文字数の目安

弔辞は1人あたり、2~5分間ほどが持ち時間であることが多いです。

人が1分間に話せる文字数はだいたい300文字ほどらしいので、1,000文字ほど(原稿用紙なら2~3枚ほど)を目安に書けば、ちょうど良い長さになるでしょう。

弔辞では「忌み言葉」を使わない

弔辞では「忌み言葉」を使わないのがマナーです。

以下のような忌み言葉を避けて表現を置き換えましょう。

・「重ねる」「くりかえし」の意味を持つ言葉

「まだまだ」「ふたたび」「今一度」「くれぐれも」など

死という不幸が度重なることを避けるという意味からです

・死を直接表現する言葉

「死亡」「死去」など

「逝去」「逝く」「他界する」などに置き換えます

・成仏できないという意味が含まれる言葉

「迷う」「浮かばれない」など

弔辞の文例については、『【弔辞の例文集】故人様へ贈る言葉をパターン別にご紹介』で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

弔辞の書式・たたみ方・包み方

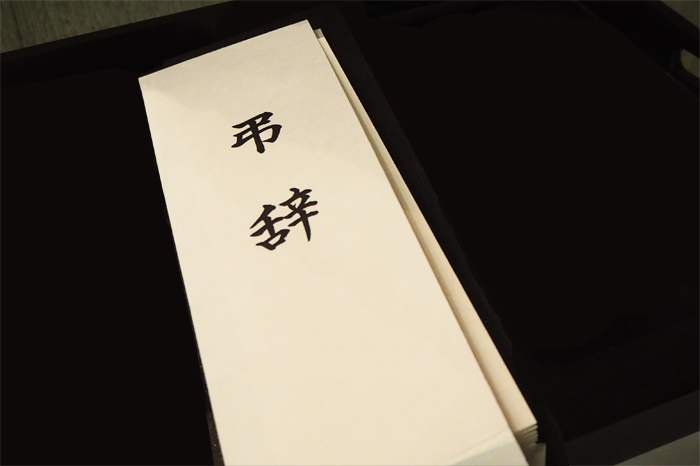

弔辞は、正式には大判の巻紙か奉書紙を用意し、毛筆で薄墨を使って書きます。

毛筆が難しい場合は略式にはなりますが、便箋などにペンで書いても構いません。

弔辞はご遺族が永く手元に保管する場合もあります。

書き損じなどがないよう、一度文面をまとめてから清書をすると良いでしょう。

書き方のルール・注意点

・巻紙の場合は10センチほどの余白を取って書き始める

・奉書の場合は1枚に弔辞が収まるよう、文字量と文字の大きさを調整する

・1行目に「弔辞」と書き、2行目から本文を書く

・最後に日付、肩書、氏名を1行ずつで書く

・書き始めや改行の際も1字下げない

・句読点は打たずに1文字分あける

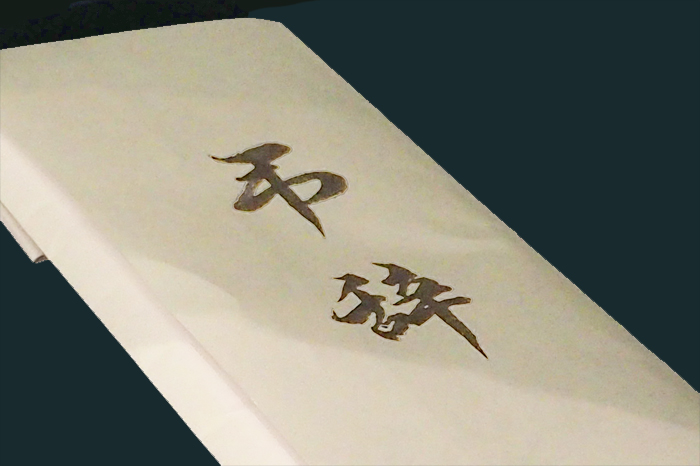

・包みの表に「弔辞」と書く

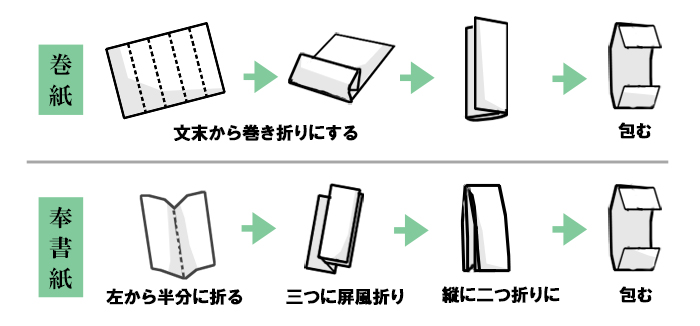

たたみ方

・巻紙は文末から10センチ幅で巻き折りにする

・奉書紙は「左から半分に折る」→「三つに屏風折り」→「縦に二つ折り」の手順で折る

包み方

・奉書紙を幅半分に切り、表に「弔辞」と書く

・左が前になるように三つ折りにし、弔辞を書いた紙を包む

弔辞の読み方とマナー

ここからは実際に弔辞を読む時の立ち振る舞いについて確認しましょう。

葬儀・告別式の読経や焼香が一区切りついたタイミングで「弔辞」、その後、弔電紹介という進行が最も一般的です。

※下記の流れはあくまで一例です。

司会者に名前を呼ばれたら、祭壇の前へ進み、ご寺院とご遺族に一礼する

↓

霊前に向き直り、一礼する

↓

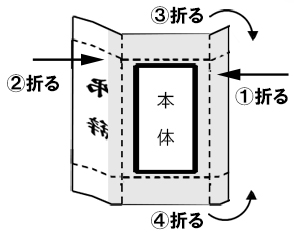

弔辞の包みを開いて中身を取り出し、包みをたたんで所定の台や盆に置く

(置く場所がない場合は懐に入れる)

↓

弔辞を左手に持ち、右手を添えて開く

↓

両手で目の高さに捧げ持つようにして弔辞を読む

↓

弔辞を包みに戻し、表書きを霊前へ向けて盆や台に置く

(弔辞をお供えせずそのまま持ち帰ることもある)

↓

霊前に一礼後、ご寺院とご遺族に一礼し、席へ戻る

弔辞は心を込めて、ゆっくりと読みましょう。

故人様だけでなくご遺族に対する慰めの言葉でもありますので、聞き取りやすいよう意識してください。

まとめ

今回は、弔辞の意味、書き方と読み方についてご説明しました。

弔辞は大切な方へのお別れの言葉です。

マナーは守りつつ、自分の言葉で故人様への哀悼や感謝を表現しましょう。

当日の段取りや所作などは事前にしっかり確認しておくと、落ち着いて弔辞を読めるはずです。

弔辞以外にもご葬儀に関する事前相談やお困りごと、ご不安がありましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。