ご葬儀プラン

24万円(ナ)コース

火葬式に対応

下記の内容が、コースに含まれています。

※会員専用コースですので、事前に加入いただく必要がございます。

※霊柩車、寝台車の車種が異なる場合がございます。

36万円(ニ)コース

家族葬や一日葬に対応

下記の内容が、コースに含まれています。

※会員専用コースですので、事前に加入いただく必要がございます。

※霊柩車、寝台車の車種が異なる場合がございます。

48万円(ヌ)コース

家族葬や一般葬に対応

下記の内容が、コースに含まれています。

※会員専用コースですので、事前に加入いただく必要がございます。

※霊柩車、寝台車の車種が異なる場合がございます。

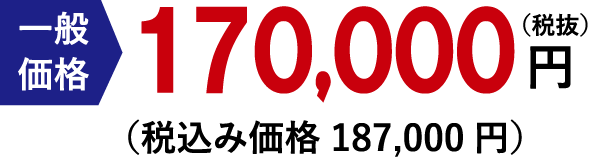

費用を抑えたプラン

シンプルプラン

ご安置から出棺まで

ご一緒できます

下記の内容が、プランに含まれています。

※火葬料金、安置室料金などは別途必要です。お客様のご希望により追加費用が発生する場合がございます。

※加入者証を利用しての当プランのご提供はできません。

※仏式・神式でのご利用をご希望の方はお問い合わせください。

直葬プラン

出棺前にお別れ

当プランは神戸会館・阪神会館のみ対応可能です。

お預かり期間中、故人様との面会はできかねます。出棺30分前にお別れ(面会)の時間がございます。

下記の内容が、プランに含まれています。

- 寝台霊柩車

- 棺

- 骨箱(小)

- 寝台車(10kmまで)

- 故人様のお預かり(2日間)

※火葬料金は別途必要です。

※加入者証を利用しての当プランのご提供はできません。

会館一覧

兵庫県下に全19会館ございます。

大規模会館にも小規模な式場をご用意しております。

| 会館 | 住所 | 電話番号 | |

|---|---|---|---|

| 神戸エリア | 〒651-0067神戸市中央区神若通3丁目2番6号 地図を見る | |

| 神戸エリア | 〒657-0862神戸市灘区浜田町1丁目2番31号 地図を見る | |

| 神戸エリア | 〒652-0811神戸市兵庫区新開地3丁目2番15号 地図を見る | |

| 神戸エリア | 〒651-1112神戸市北区鈴蘭台東町1丁目11番1号(鈴蘭台寺内) 地図を見る | |

| 神戸エリア | 〒653-0862神戸市長田区西山町4丁目12番18号 地図を見る | |

| 神戸エリア | 〒651-1243神戸市北区山田町下谷上字上の勝3番地の10 地図を見る | |

| 神戸エリア | 〒652-0047神戸市兵庫区下沢通5丁目1番1号 地図を見る | |

| 阪神エリア | 〒660-0805尼崎市西長洲町3丁目7番7号 地図を見る | |

| 阪神エリア | 〒662-0965西宮市郷免町3番17号 地図を見る | |

| 阪神エリア | 〒663-8171西宮市甲子園一番町2番3号 地図を見る | |

| 阪神エリア | 〒665-0867宝塚市売布(めふ)東の町15番14号 地図を見る | |

| 阪神エリア | 〒664-0881伊丹市昆陽5丁目140番地 地図を見る | |

| 阪神エリア | 〒661-0033尼崎市南武庫之荘3丁目16番14号 地図を見る | |

| 西神エリア | 〒651-2277神戸市西区美賀多台9丁目2番1号 地図を見る | |

| 西神エリア | 〒655-0046神戸市垂水区舞子台6丁目10番10号 地図を見る | |

| 西神エリア | 〒655-0034神戸市垂水区仲田1丁目7番26号 地図を見る | |

| 西神エリア | 〒654-0111神戸市須磨区車字谷田858番地の1 地図を見る | |

| 西神エリア | 〒674-0051明石市大久保町大窪1715番地 地図を見る | |

| 西神エリア | 〒651-2143神戸市西区丸塚2丁目6番9号 地図を見る | |

平安祭典が選ばれる理由

-

一級葬祭ディレクターが

多数在籍平安祭典には、経験豊富な一級葬祭ディレクターが71名在籍しています。(2026年1月時点)

高い知識や技能を保有したスタッフが、真心をこめてご葬儀をお手伝いしております。 -

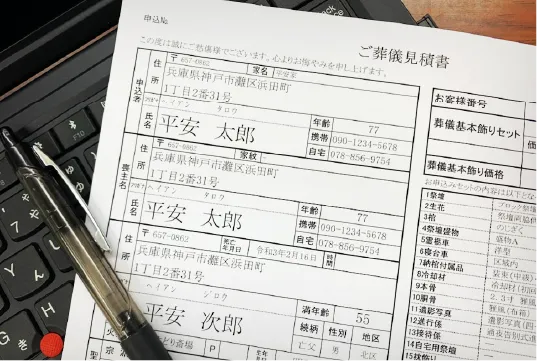

事前お見積りで費用を

わかりやすくお客様のご要望をお伺いした上、事前にお見積りをいたします。ご葬儀の概算費用をわかりやすくご説明いたしますので、安心してお申し込みいただけます。

-

安心のアフターフォロー

ご葬儀の事前相談、お通夜から葬儀・告別式のお手伝いはもちろん、ご法要のご予約や相続の手続などご葬儀後のフォローもお任せください。

ご葬儀の事前相談

平安祭典ではご葬儀の事前相談も承っております。

どんな些細なことでも気兼ねなくご相談ください。

また、エンディングノートもご用意しておりますので、

ご希望の方は以下のフォームからご請求ください。

へいあん

知恵袋

ご葬儀の流れやマナーなどのお役立ち情報をお届けします。

喪主・ご遺族、参列者など様々な立場の方に

参考にしていただけます。

【サイズ一覧表付き】喪服のサイズ選びで失敗を避けるには?

その他

公開日:2023年12月4日

喪服を初めて買う時や久しぶりに買い替える時、サイズ選びで悩まれる方は多いようです。

喪服は一度購入したら長く使うものですから、自分に合ったサイズを選びたいですよね。 当記事では、喪服のサイズ選びで失敗しないために知っておきたい知識と選び方のポイントをご紹介します。

続きはこちら

忌中・喪中の期間はいつまで?期間中にやってはいけないことは?

文化

公開日:2023年11月6日

ご家族やご親戚など近親者を亡くした後は、生活の中で「忌中」や「喪中」という言葉を意識する機会が増えます。

しかし、「忌中と喪中はどう違うのかよくわからない」という方は多いかもしれません。 当記事では、忌中と喪中の違い、それぞれの期間中に控えるべきことについて解説します。

続きはこちら

冠婚葬祭とは?意味・行事一覧・服装などのマナーをまとめて解説

文化

公開日:2023年10月2日

「冠婚葬祭」は、多くの方が人生の中で経験することではないでしょうか。

とはいえ、冠婚葬祭の意味やマナーを詳しく知らず、ご葬儀などへ参列される際に「この服装で良いのかな?」「マナー違反をしていないかな?」など、不安を感じる方もいらっしゃるはずです。 そのような方のために、当記事では冠婚葬祭の意味、どのような行事があるか、服装などのマナーをまとめて解説します。

続きはこちら