御香典の知識・相場・マナー

公開日:2021年5月17日

御香典の「香」の字は、かつては故人様に対して、線香や花を供えていたことに由来する…といったことを皆さまご存じでしょうか?

今回は、御香典に関する知識や相場、マナーについてご説明します。

[@目次@]

御香典とは?

御香典の「香」の字は、かつては故人様に対して、線香や花を供えていたことに由来します。現代では、故人様に線香や花を供える代わりに、「困った時はお互い様」の精神、「相互扶助」の精神に基づいた、ご遺族を経済的に助ける慣習となっています。

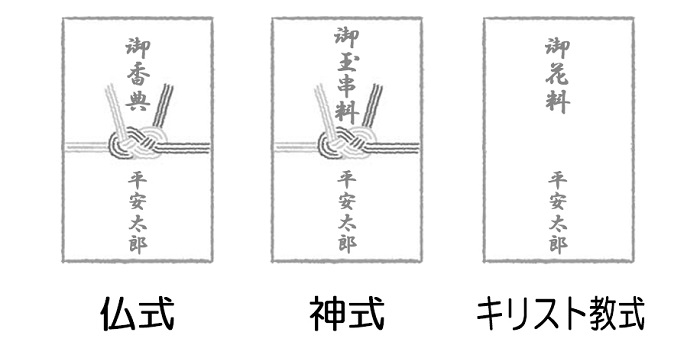

「香」の字が線香を意味することから、「御香典」は仏式にのみ使用します(キリスト教式であれば「御花料」、神式であれば「御玉串料」などとなります)。

御香典の相場

御香典の相場は、故人様との関係性はもちろん、お住まいの地域によっても変わります。以下に一般的な相場をご紹介します。

・近隣、あまりお付き合いのない方…3,000円

・勤務先の上司、同僚、部下、その家族…3,000~10,000円

・友人、知人、その家族 …3,000~10,000円

・親戚…5,000~30,000円

・祖父母…10,000~50,000円

・おじ・おば…10,000~30,000円

・兄弟姉妹…30,000~50,000円

・両親…50,000~100,000円

祖父母、両親、兄弟は義理の関係であっても金額の目安は同じです。また、ご自身が喪主を務める場合や、ご葬儀代金を負担する場合は、御香典は必要ありません。

会社の部署一同など、複数人で御香典を渡す際には、表書きは「○○一同」とし、全員の名前を記した名簿を中袋に入れておきましょう。ご遺族の手間を考え、一同で包む場合は全員が同じ金額になるようにします。

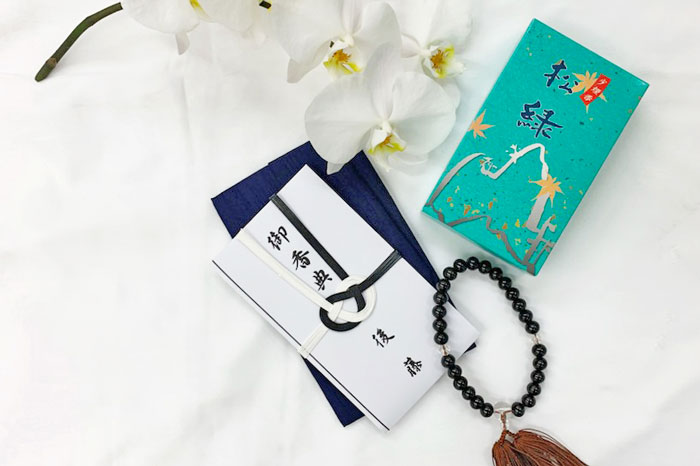

不祝儀袋の種類、水引の色

御香典を包む不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)は、故人様の宗旨・宗派に合わせて使い分けましょう。

・仏式 …白無地の袋に白黒の結び切り

「御香典」「御仏前(浄土真宗のみ)」

・神式 …白無地の袋に白黒の結び切り

「御玉串料」「御供物料」「御榊料(おんさかきりょう)」

・キリスト教式 …白無地または十字架やユリの花柄の袋、水引はなし

「御花料」「御ミサ料(カトリック)」

「御霊前」は御香典の表書きとしては万能ですが、浄土真宗と曹洞宗では「御霊前」はふさわしくありません。仏式とだけ判明している場合は、「御香典」または「御香料」を選びましょう。

不祝儀袋や水引に関しては『ご葬儀・ご法要で使用する「水引」「熨斗」「不祝儀袋」とは?』の記事で詳しくご説明しております。

御香典の入れ方や渡し方のマナー

お札の入れ方や渡し方にもマナーがあります。

薄墨を使って書く

不祝儀袋には、基本的には薄墨を使って書きます。

薄墨を使う理由には、涙で墨が薄まったように見えることから、悲しみを表すという説や、墨を十分にする間もなく急いで駆けつけたという説があります。

スタンプを使用してもマナー違反ではありませんが、手書きが無難です。

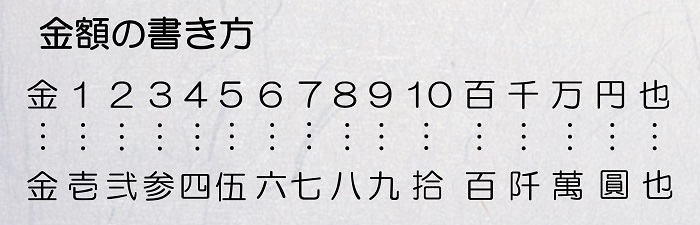

中袋の裏に金額、住所、名前を書く

ご遺族が整理をする際に必要なので、手間をかけないように、住所などもきちんと書きましょう。また、金額は改ざんを防ぐ目的で、旧字体で表記します。

新札は使わない

あらかじめ準備していたと思われるのを避けるためのマナーです。ただ、あまりくしゃくしゃのお札でも、失礼にあたります。程よい旧札が用意できない場合は、新札に一度折り目を付けます。

お札の向きに注意する

裏面が上になるようにしたうえで、肖像が印刷されている側が底の方になるように入れます。複数枚ある場合は、お札の向きを揃えましょう。

外袋は上側を重ねる

「悲しみで目を伏せている」「不幸や悲しみを流していく」という意味から、上側を重ねます。

持参する時は袱紗(ふくさ)を用いる

袱紗の色は、寒色系あるいは濃い紫が良いでしょう。濃い紫は慶弔で兼用できるので、持っておくと重宝します。

相手から表書きが見えるように渡す

渡す時は相手の目の前で袱紗から取り出し、相手から表書きが見える向きに持ち替えます。切手盆などに乗せるのがマナーですが、なければ袱紗を折りたたんで代用すると良いでしょう。

御香典を渡す時には、「この度はご愁傷さまです」など、短くお悔やみの言葉を添えて渡しましょう。また、お通夜と葬儀・告別式、両方に参列なさるのであれば、お通夜に御香典を持参します。

御香典を郵送する場合

やむを得ない事情でご葬儀に参列できない場合は、御香典を郵送してもマナー違反にはあたりません。郵送する際は、現金書留で不祝儀袋ごと送り、必ずお悔やみの手紙を添えましょう。

時候の挨拶などの前文は省略し、参列できないことへのお詫び、弔意を表す言葉を綴ります。手紙はできれば薄墨で書き、忌み言葉は使わないように注意しましょう。

※忌み言葉とは、「重ね重ね」「ますます」「くれぐれも」「また」「再び」など、不幸が重なる、繰り返すことを連想する言葉などを言います。

御香典に添える手紙の文例

○○様のご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。突然のことで、ただ驚くばかりです。

家族の皆様のご心痛はいかばかりかと拝察いたします。どうかお気持ちを強くお持ちになり、ご自愛くださいませ。

本来であれば、すぐにでも駆け付けたいところでございますが、遠方のため参列できない無礼をどうかお許しください。

心ばかりではございますが、御香典を同封させていただきました。御霊前にお供えくださいますようお願い申し上げます。

香典辞退をされたら

家族葬に参列すると、ご遺族が御香典を辞退されるケースがあります。辞退を伝えられた場合には、ご遺族の気持ちを尊重して、御香典を持参しなくても問題ありません。ただ、どうしても弔意を示したい場合は、供花や盛籠などをお供えする方法があります。

日持ちのする線香やろうそく、菓子類なども良いでしょう。ただし、香典辞退のみでなく、供花や供物も辞退されているケースもあるので注意しましょう。

香典辞退をされて、ご葬儀に参列もできない場合は、代わりに弔電を送る、ご葬儀後に弔問して供物を持参するといったことができます。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、御香典の知識や相場、マナーについてご説明しました。知っているようで知らないのが御香典の知識や相場、マナーです。皆さまの参考になれば幸いです。

神戸・阪神間で、ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。