神棚とは?設置場所や作法について

公開日:2022年4月11日

皆さまは「神棚」をご存知でしょうか?

ご自宅に仏壇と神棚、両方を設置されているご家庭も多いことと思います。

一方で、ご自宅を新築なさるなどして、これから設置しようというご家庭もあるかもしれません。

身近にご先祖を感じることができる場所だからこそ、神棚の設置場所や方角、作法など基本的な知識は知っておきたいですよね。

そこで今回は、神棚に関するあれこれをご紹介します。

[@目次@]

そもそも神棚とは?

神棚とは、神道(しんとう、しんどう)において神様を祀るための棚で、家や企業の事務所などに設置されているもので、神社同様にとても神聖な場所です。

棚の上に置かれた札宮(ふだみや)の中には、神社でいただいた御神札(おふだ)を納め、毎日参拝し、神様に感謝の気持ちを示します。

また、古来から日本では、ご先祖の霊をご供養することで、ご先祖が神となり子孫を守ってくれるという考えがあります。

そのため神棚で神様を祀ることで、ご先祖を祀る意味にもなるとされています。

神棚はどこに祀るか?祀るのに適した方角は?

ご自宅を新築した際などに、神棚を購入し、家の中のどこに祀るか悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。

神棚は清浄かつ明るく静かな部屋の高い所に祀ります。

いつも綺麗にし、日当たりが良く人が集まりやすいリビングや和室などが良いでしょう。

方角は、太陽の光が多くあたるとされる南、もしくは東が神棚の正面と向き合うように祀ります。

人の出入りがあるドアの上や、不浄とされるトイレと背中合わせになっている場所、仏壇と向かい合わせになるような配置はできる限り避けます。

仏壇と同じ部屋に祀ること自体は問題ないのですが、どちらかを拝もうとすると、どちらかにお尻を向けてしまうことになりますので、向かい合わせにならないよう気を付けてください。

高さは、天井近く(私たちの目線より高い場所)に祀ります。

もちろん、家の造りなど様々な事情で、上で記したような高さのない場所に神棚を祀らなければならないこともあるでしょう。

しかし、大切なのはお祀りする気持ちなので、絶対に避けなければならないということではありません。

なお、神棚を新しく設置する際は、大安などの吉日に行なうと良いとされています。

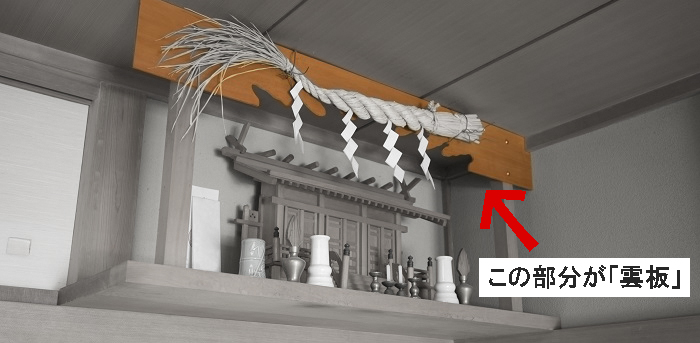

神棚の上に付ける「雲板」「雲文字」とは?

二階建ての一軒家やマンションで、神棚を祀る部屋の上にさらに部屋があり、人が神棚の上を歩く可能性がある場合、神棚の上には「雲」をかたどった木製の飾り「雲板」や、紙に「雲」と書いた飾り「雲文字」を付けます。

「雲」を付けることで、神様に「神棚の上には何も存在しませんよ」「失礼はありませんよ」と伝えることになります。

なお、「雲」の代わりに「天」や「空」の文字を用いるケースもあります。

御神札(おふだ)の納め方

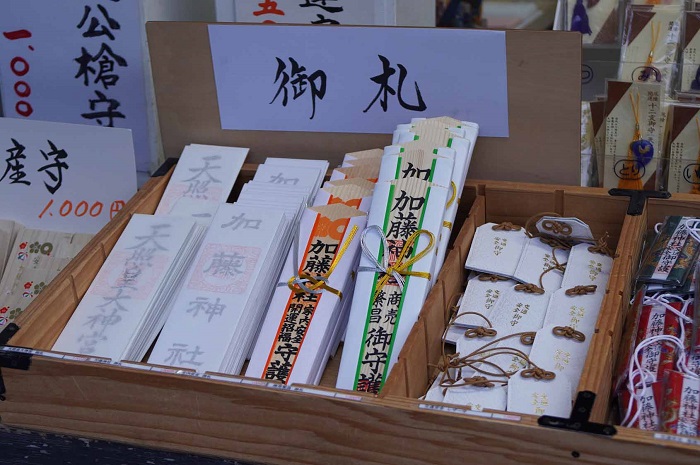

御神札とは、神様の御霊(みたま)が宿ったご分霊であるとされており、神社の名前やご祭神の名前が記されています。

御神札は神社の社務所や札所で頒布されています。

神棚の札宮に納める御神札には、神宮大麻(じんぐうたいま=伊勢神宮の御神札)や氏神札(地元の氏神様の御神札)、崇敬神社(すうけいじんじゃ)の御神札などがあります。

御神札は、新年のタイミングで一年に一度、新しいものに取り替えましょう。

古い御神札は、年末年始に神社内の古札収所、あるいは古札受付などと書かれた場所に返納します。

返納した御神札は神職がお焚き上げをしてくれます。

神具の設置方法と神棚のお供え、お参りの作法

神棚には、札宮以外にも神具(しんぐ)を設置します。

主な神具には、神鏡(しんきょう)、皿、水玉、榊立(さかきたて)、瓶子(へいし、へいじ)があります。

主な神具

・ 神鏡

札宮の扉の前に祀ります。

・ 皿

洗米や塩を乗せるための器です。

洗米は向かって中央、塩は向かって右に置きます。

・ 水玉

水を入れてお供えします。

お供えする時はふたをとって向かって左に置きます。

・ 榊立

榊を左右1本ずつお供えします。

・ 瓶子

御神酒をお供えするための器です。

ふたをとって左右1本ずつお供えします。

神様へのお供えのことを神饌(しんせん)と呼び、毎朝、神棚にお供えをします。

榊は毎月1日、御神酒とともに新しいものに取り替えると良いとされています。

神様の御霊(みたま)が宿ったご分霊であるとされる御神札が納められている神棚は、家の中にある神社です。

神棚のお参りの作法は、神社の参拝の作法と同様に「二拝二拍手一礼」が基本となります。

「神棚封じ」とは?

神道では死を穢(けが)れと見なします。

これは「気枯れている状態」のことで、不浄・汚れていることではありません。

この「穢れ」に触れぬよう、ご自宅に神棚がある場合、ご家族にご不幸があった際には「神棚封じ」を行ないます。

神棚封じとは、白布や半紙を貼り、神棚を隠すことです。

「神棚封じ」の手順

・ 神棚封じはご遺族ではなく、(穢れが及んでいない)第三者が行なう

・ 神棚に挨拶をし、亡くなった方の氏名を伝える

・ 神棚の榊や御神酒、お供え物を下げる

・ 神棚の扉を閉め、白布や半紙を貼り神棚を隠す

・ 神道における忌中の期間は50日なので、50日間神棚封じを行なう

神棚封じの期間はお供えを控えます。

失礼に当たると思う方もいるかもしれませんが、穢れがある状態で神棚に触れることのほうが良くないこととされています。

ご家族にご不幸があった際には、ご葬儀の準備とともに神棚封じを忘れずに行ないましょう。

神棚は神様を祀る大切な場所

いかがだったでしょうか。

今回は神棚に関するあれこれについてご紹介しました。

ご先祖を祀る仏壇同様に、神棚は神様を祀る大切な場所です。

また、冒頭でも述べた通り、古来から日本では、ご先祖の霊をご供養することで、ご先祖が神となり子孫を守ってくれるという考えがあります。

もし、ご家庭に神棚がなければ、一度お祀りすることをご検討されてみても良いかもしれません。

平安祭典では、神戸・阪神間でのご供養に関するご相談を承っております。

気兼ねなくお問い合わせください。(0120-00-3242)