「戒名」とは?法名・法号との違いや位と相場

公開日:2022年3月14日

仏式のご葬儀では、故人様に「戒名(かいみょう)」が授けられます。

また、この戒名に似た言葉に「法名(ほうみょう)」や「法号(ほうごう)」というものがあります。

今回は「戒名」とは何か、「法名」や「法号」との違いや位と相場などについてご説明します。

[@目次@]

「戒名」と「法名」、「法号」の違いとは?

まずは皆さまも馴染み深い「戒名」からご説明します。

「戒名」とは、故人様が釈迦(しゃか)の弟子、すなわち仏弟子(ぶつでし)になった証として、ご寺院から授けられる名前のことです。

戒名は、ご寺院がご葬儀までに授けるのが一般的です。

仏教の多くの宗派では、この「戒名」という言葉を用いますが、この「戒」という字は「戒律」という言葉からきています。

つまり、「戒律を守り、仏弟子となる証としての名前」が戒名なのです。

一方で、浄土真宗の教えにはこの戒律が無いため、仏弟子として授けられる名前は戒名ではなく「法名」といいます。

また、日蓮宗では「法号」と呼び、これも戒名と同じくご寺院から名前が授けられます。

ちなみに「戒名」や「法名」、「法号」は故人が授かる名前という認識の方が多いかもしれませんが、本来は生前にご寺院から授かる仏教徒としての名前です。

「戒名」と「法名」、「法号」の付け方と構成

「戒名」と「法名」、「法号」の付け方についてもご説明します。

宗派によって若干の差異はあるものの、基本的な構成はほとんど同じで、「院殿号・院号」「道号」「戒名」「位号」の4つとなります。

ひとつずつ見ていきましょう。

・ 院殿号・院号

主にご寺院や社会の発展などに大きく貢献した方には、戒名の最高位「○○院殿」「○○院」などが与えられます。

・ 道号

「道号」とは、悟りを開いた方に与えられる称号のことです。

基本的には2文字で、生前の職業や人柄、性格や趣味などが分かる称号が与えられます(浄土真宗では使用しません)。

・ 戒名

故人が仏門に入った証として与えられる称号です。

一般的には2文字で、生前の本名から1文字付けることが多いです。

浄土真宗では「釋(釋尼)○○」と表記します。

・ 位号

俗名であれば「様」にあたる部分で、故人の性別や年齢によって異なる称号です。

男性は「○○居士」「○○信士」、女性は「○○大姉」「○○信女」、子供であれば「〇〇童子」や「〇〇童女」などが用いられます(浄土真宗では使用しません)。

「戒名」と「法名」、「法号」に使用される文字は漢字のみですが、真言宗では、戒名の前に梵字(※)がつきます。

※ 梵字とは古代インドのサンスクリット語を書き表す文字のことで、真言宗ではこの梵字の「ア」(「阿字」とも)は、ご本尊である大日如来を表します。

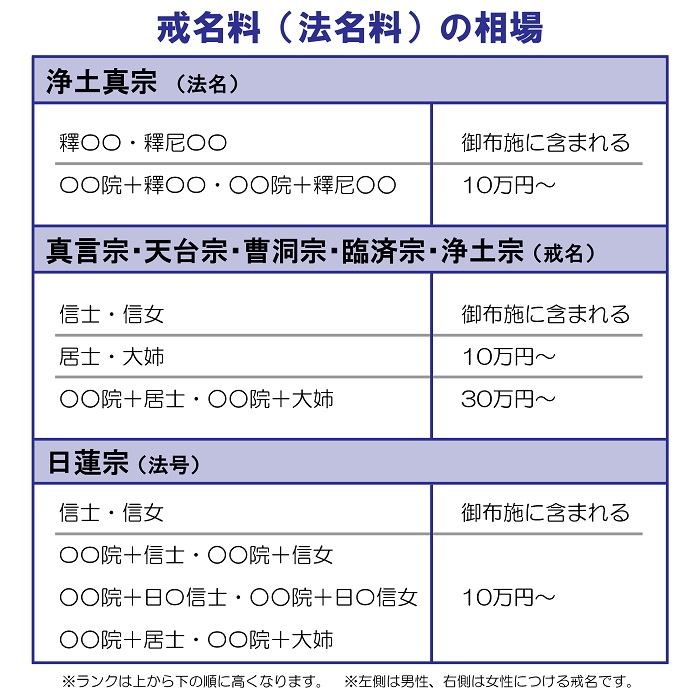

戒名の位と相場

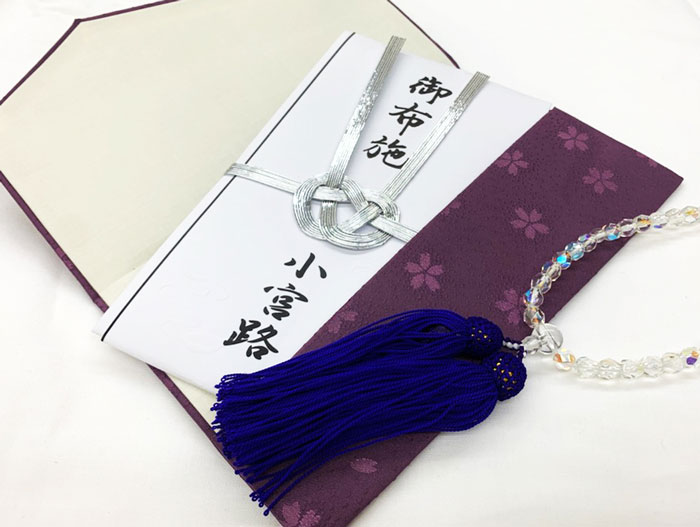

戒名・法名・法号を授けていただくことに対する御礼は、御布施に含まれていることが一般的です。

位号のランクを上げたり、院号を付けていただいた場合などに、別途「戒名料」や「院号料」が必要となります。

戒名料や院号料の相場は、宗旨・宗派や、ご寺院の格、または付けていただいた戒名の位によっても変わります。

次の表は、ご寺院に戒名をつつけていただいた場合の相場の一例です。

参考にしてください。

戒名は本位牌や過去帳にも記される

本位牌とは、仏壇に祀(まつ)られる、故人様の魂が宿っているとされる木製の位牌です。

この本位牌に、俗名(生前の名前)、没年月日、享年に加えて、故人様の戒名を記します。

なお、位牌の数が増えた場合には、三十三回忌や五十回忌など節目となるご法要で過去帳にまとめることが多いようです。

また、浄土真宗では位牌の代わりに過去帳を仏壇に祀ります。

家系図の意味合いも強く、普段は仏壇の引き出しに仕舞われているご家庭も多いことでしょう。

位牌については『意外と知らない「位牌」とは?役割や種類について』で詳しく説明しています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は「戒名」とは何か、「法名」や「法号」との違いや、位と相場などについてご説明しました。

皆さまの参考になれば幸いです。

また、平安祭典では神戸・阪神間でのご葬儀・仏事などに関するご相談を受け付けております。

お困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。